Cent’anni fa moriva Anna Kuliscioff, la signora del socialismo italiano, la dottora dei poveri. Femminista ante litteram, l’emancipazione delle donne è stata al centro della sua azione. All’insegna di una vita e di un pensiero, per l’epoca, fuori dai canoni

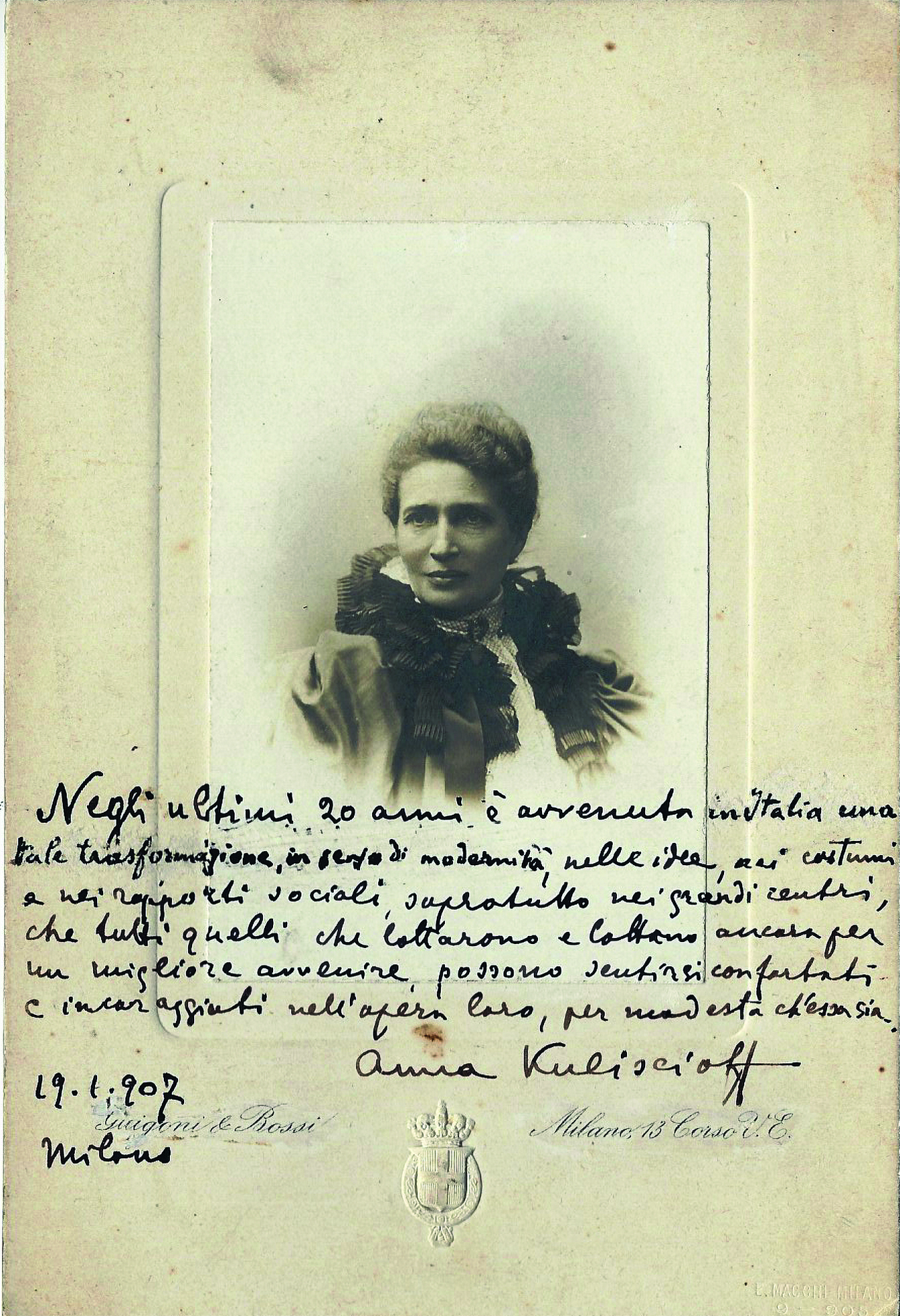

Si dice, ed è vero, che la bellezza è come una lettera di raccomandazione aperta. Anna Kuliscioff ha vissuto mille vite, certo, ebrezze e amarezze, momenti esaltanti e delusioni profonde, ma il suo ingresso sul proscenio della storia presenta anche questa, non secondaria, caratteristica. Lo scintillio della figura e lo charme innato di cui madre natura l’aveva dotata colpirono un po’ tutti quelli che ebbero modo di frequentarla. Per Filippo Turati «era bellissima, un’apparizione di luce». «Donna di un fascino irresistibile», nei ricordi del leader della socialdemocrazia tedesca Eduard Bernstein. Il rivoluzionario russo Leo Deutsch non aveva dubbi: «La sua bellezza e la sua eleganza producevano su tutti quelli che la incontravano un’impressione indimenticabile». A un processo a Firenze nel 1879 un cronista la descrisse così:. «Aveva poco più di vent’anni e pareva una vergine slava. Con una testa da madonna, con la carnagione bianca, con trecce lunghe di un biondo luminoso per le spalle, essa faceva pensare alle graziose figure dei preraffaelliti». Lapidario Cesare Lombroso, che la conobbe femme de trente ans: «La più bella donna d’Europa».

Anna, Anja, Aniuska, è nata a Moskaja (Sinferopoli), in Crimea, nel 1857 (dice lei, che per civetteria ci teneva a non essere più anziana di Turati) o forse (più probabilmente) nel 1853. Giorno e mese non sono invece in discussione: il 9 di gennaio. Il cognome vero è Rosenstein, Kuliscioff, quello di battaglia, di cui lei era orgogliosissima anche perché se l’era dato da sé, arriverà col tempo. La famiglia - il padre è un commerciante ebreo - è agiata. Il che le permette di dire presto addio al soffocante clima retrogrado della Russia zarista, che, sentendo i primi scricchiolii, spinge sulla repressione. Nell’autunno del 1871 approda a Zurigo. È la prima donna a iscriversi al locale Politecnico, facoltà di filosofia. La Svizzera, allora, era il ricettacolo dei dissidenti di mezza Europa. C’è di tutto: anarchici, nichilisti, comunisti, socialisti, populisti, liberali. Ma anche tante donne, dato che, al di fuori di quelle della Confederazione, dappertutto a quell’epoca l’ingresso nelle università era consentito solo ai maschi. Un crogiolo bohème dove riunioni e conferenze si tengono nei caffè. La giovane studentessa venuta dall’Est getta alle ortiche il proprio background borghese e si infiamma per i racconti delle persecuzioni subite dagli esuli russi. Lo storico Franco Venturi, descrivendo questi anni di apprendistato, dirà che la ragazza è diventata una celebrità in un ambiente che pure è abituato a personaggi straordinari.

A parte quelle estetiche, cominciano ad emergere le doti spirituali di Anna. Seria, sensibile, talento multiforme, sia sul versante intellettuale che su quello politico Parla fluentemente cinque lingue. Si distingue per i suoi modi e i suoi gusti: l’amore per le cose belle, i bei mobili, le opere d’arte, i vestiti eleganti. Ama il teatro, la poesia, la musica, Wagner in modo particolare. Giovanni Ansaldo le dedica non poche pagine del suo Guida alle buone maniere. Radicale, insomma, ma chic, nel miglior senso del termine. È assetata di giustizia, essendo al corrente delle condizioni di miseria in cui vivono le plebi dell’impero dei Romanov. Abbraccia l’anarchismo, di cui conoscerà i rappresentanti di maggior spicco: Bakunin, Kropoktin, Aksel’rod, Plechanov. Gente che alle armi della critica preferisce di gran lunga la critica delle armi. Lasciata Zurigo - nel 1873 lo zar aveva imposto a tutti gli studenti di lasciare le università estere e di tornare in patria e lei per protesta straccia il libretto universitario sulla pubblica piazza - è di nuovo in Russia. Rivoluzionaria professionista. Motto: terra e libertà, Zemlja j Volia. È la cosiddetta “andata verso il popolo”, nutrito da un cocktail ideologico nel quale anarchismo e nichilismo si mischiano a materialismo, illuminismo, utopismo e idealismo. Fa parte di gruppi che non disdegnano il ricorso alla violenza e al terrore, poi pian piano vira su posizioni meno estreme. Ma la madrepatria sta diventando ormai per lei un terreno che scotta. Sul trono c’è Alessandro II, che contro ogni tipo di opposizione ha scelto la linea dura. Dal 1877 è di nuovo in Svizzera. In Russia non metterà più piede.

Comincia la grande e tumultuosa stagione italiana. Si lega ad Andrea Costa, anarchico imolese, col quale mette al mondo una figlia, Andreina, detta Nina, che amerà immensamente ma di cui non approverà mai la profonda fede religiosa. Il rapporto col compagno è turbolento. Lui è geloso della sua amicizia con Carlo Cafiero, uno che ha fascino da vendere, e glielo fa pesare. Lei non si fa intimorire: «Io alla fine vedo una cosa: agli uomini come sempre è permesso tutto, la donna deve essere la loro proprietà». La differenza di mentalità alla fine allontanerà uno dall’altra. Nel frattempo Anna ha deciso quale sarà il suo futuro, al di là dell’impegno politico e sociale: vuole diventare medico. Fatica a trovare un’università che l’accetti. Strada sbarrata a Pavia e a Padova. Corona il suo sogno a Napoli nel 1887. Per la tesi di laurea sceglie un argomento tipicamente femminile, la “febbre puerperale”, un morbo che a quei tempi falcidiava le partorienti. E sempre a Napoli conosce quello che sarà l’amore della sua vita: Filippo Turati. Vivranno, fino alla morte di lei, in un appartamento dalle ampie vetrate che si affaccia, dalla Galleria, su Piazza del Duomo, un po’ casa e ufficio dato che ospita la redazione della rivista che i due hanno fondato, Critica Sociale. Prendendo spunto dalle idee di Bebel e di Engels, nel 1890 tiene al Circolo Filologico Milanese una conferenza dal titolo Il monopolio dell’uomo, che a 135 anni di distanza resta uno dei più lucidi manifesti dell’emancipazione delle donne. Con Turati, forse lo zenit della sua parabola esistenziale, il 15 agosto 1892 fonda il Partito del Lavoratori Italiani, la prima forma organizzata della sinistra in Italia, che due anni dopo cambierà l’etichetta in Partito Socialista Italiano.

Su una cosa non accetta di essere contraddetta: la propria capacità di prevedere il futuro. Dopo aver sottovalutato lo scalpitante Mussolini socialista massimalista («un poetino che ha letto Nietzsche»), capirà poi con largo anticipo come sarebbe andata a finire: «Mussolini è furbo – scriverà in una lettera a Turati – e non gli manca l’intuito politico: a elezioni fatte col manganello si insedierà per una durata non prevedibile». Il tempo delle speranze arriverà al capolinea con l’omicidio di Giacomo Matteotti, il “caro amico”. Un colpo da cui non si riprenderà più. Anna muore il 29 dicembre del 1925, fiaccata dalla tubercolosi. Ha dedicato una vita alla politica e la politica le rende l’omaggio finale. Ai funerali, che attraversano il centro di Milano, dalla Galleria lungo via Manzoni e via Moscova per arrivare al Cimitero Monumentale, partecipa una folla numerosissima e composita: operai impiegati, professionisti, tante donne, tutti legati in un modo o nell’altro dalla fede nel socialismo. La bara annega in un mare di gigli, rose bianche e garofani rossi. Dall’oltrecortina del fascismo che si sta trasformando in dittatura, fioccano i messaggi di cordoglio. Telegrafano o scrivono tutti i pezzi grossi del socialismo europeo: Otto Bauer e Victor Adler da Vienna, Angelica Balabanoff e i compagni socialrivoluzionari russi da Parigi, Emile Vandervelde dal Belgio, Gaetano Salvemini da Londra e dalla Germania Karl Kautsky. L’epitaffio che sintetizza la grandezza morale della Kuliscioff è del giornalista Mario Borsa, futuro direttore del Corriere della Sera. Sono le parole che Turati dirà al Famedio nel momento della tumulazione: «La sciora Anna era la dottora, colei che nelle case operaie dove giaceva un malato era sempre attesa come una benedizione. Molte case della vecchia Milano la vedevano spesso salire, gracile e leggera, fino lassù, al terzo o al quarto piano. Erano operaie, bambine giovinette ammalate. Non era la visita di un medico. Era qualcosa di più».

“Io, Anna Kuliscioff” è il titolo della mostra documentaria tenutasi a Milano (Sala Vetri di Palazzo Moriggia - Museo del Risorgimento, via Borgonuovo 23) dal 9 gennaio al 27 aprile di quest’anno, la prima di altre iniziative analoghe che vedranno la luce nel 2025. L’allestimento è stato curato dalla “Fondazione Anna Kuliscioff” e dal “Comitato Promotore per le Celebrazioni del Centenario della morte di Anna Kuliscioff” col patrocinio del Consiglio dei Ministri per ripercorrere a, un secolo dalla sua scomparsa avvenuta a Milano il 29 dicembre 1925, la straordinaria vita di una donna, pioniera della parità di genere e della tutela dei diritti dei lavoratori, che ha segnato profondamente le vicende politiche e sociali del nostro Paese. Ricco e variegato (diviso in otto sezioni tematiche, introdotte da opere dell’artista Chiara Corio) l’apparato del percorso espositivo: lettere autografe, fotografie, periodici, libri, verbali processuali, arredi. Meno noto ai più è però il legame tra Anna Kuliscioff e Desio. La figlia di Anna e Andrea Costa, Andreina (1881-1959), moglie di Luigi Gavazzi, è infatti la nonna dell’ingegner Agostino Gavazzi attuale amministratore ed ex presidente (dal 2002 al 2017) del Banco di Desio e della Brianza.